In der Regel werden auf den höheren Bändern entweder Yagi-Antennen oder

Parabolspiegel eingesetzt. Diese liefern entsprechenden hohen Gewinn.

Der Selbstbau von Yagiantennen in dem Bereich stösst jedoch auf mehrer

Probleme, die Anforderungen an die Genauigkeit der einzelne Elemente werden

mit abnehmender Wellenlänge immer größer, der Boom (Träger) beeinflußt immer

mehr die Charakteristik der Antenne und die Anpassungschaltung wird immer

filigraner, außerdem darf der Mast nicht durch die Antenne reichen.

Vormastyagis verursachen an ultraleichten Antennenmasten ein entsprechendes

Kippmoment, ein Unterzug bedeutet mehr Aufwand. Parabolspiegel gibt es zwar

als Offset-Sat-Schüssel mittlerweile für relativ wenig Geld und ein

Loop-Strahler/ eine Patch-Antenne ist relativ einfach zu erstellen, dafür hat

man eine relativ hohe Windlast, was bei entsprechendem Wind auf den (nicht

nur bayrischen) Bergen schnell zum Problem wird.

Beide Antennensystem erzielen den Gewinn über eine Verkleinerung des

vertikalen und horizontalen Öffnungswinkel. Idealerweise hat aber die

BBT-Antenne einen kleinen vertikalen und einen möglichst großen

horizontalen Öffnungswinkel, damit möglichst ein großer Winkel abgedeckt

wird. Eine Doppelachtantenne ist recht schnell aufgebaut, aber über 10dBD

Gewinn mit einen Reflektorblech lassen sich dort nicht erreichen.

Alternative ist der Gruppenstrahler. Josef Reithofer, DL6MH, hat in zwei

Bücher [1]/[2] diesen Antennentyp für die Bänder zwischen 70cm und 13cm

beschrieben.

Das Grundelement ist hier ein Ganzwellendipol, bei Speisung in der Mitte ist

dieser hochohmig (300-1000Ohm). Die Impedanz der einzelnen Strahler lässt

sich durch den Schlangheitsgrad in einem weiten Bereich einstellen. Stockt

man nun mehrere dieser Ganzwellendipole vertikal übereinander und wählt den

Abstand lambda/2 und überkreuzt die 2-Draht-Speiseleitung, so werden die

Ganzwellendipole gleichphasig gespeist. Durch das Parallelschalten der

Ganzwellendipole sinkt die Impedanz der Antennen. Wählt man die Impdanz

entsprechend, lässt sich diese Antennen relativ einfach über einen 4:1 Balun

an 50 Ohm anpassen. Als Reflektor nimmt man entweder ein engmaschiges Gitter

(lambda/20) oder ein Lochblech. Die mechanischen Abmessungen der

Strahler sind nicht sehr kritisch, da diese Antennenbauform breitbandig ist.

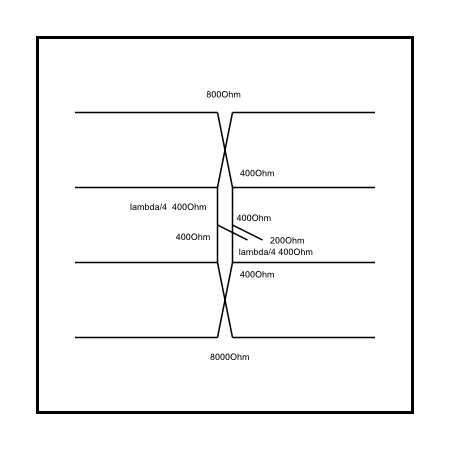

Das Widerstandsschema lässt sich an Hand der Grafik recht einfach erklären.

Bei der Antenne handelt es sich um zwei Vierer-Gruppenantenne, die gestockt

werden. Die Antenne wird über einen lambda/2 Umwegleitung gespeist, damit

erreicht man in der Mitte eine Impedanz von 200Ohm. Anschliesend erfolgt für

beide Gruppen ein lambda/4 Trafo (Z0=sqrt(Z1*Z2)), der die 400Ohm (400Ohm //

400Ohm sind 200 Ohm) auf die Impedanz der 2 Gruppen transformiert (400 Ohm).

Die Impedanz der Ganzwellendipole (800Ohm) ist dann doppelt so groß wie die

der einzelnen Gruppe (400Ohm). Das Beispiel entspricht dem 23cm

Gruppenstrahler.

Die Impedanz der lamda/4 Transformationsleitung hängt nur vom Verhältnis Abstand (D) der Drähte zu Durchmesser (d) ab. Berücksichtigen muss man ausserdem , das bei einem Ganzwellendipol der Verkürzungsfaktor stärker vom Schlangheitssgrad abhängt, als bei einem lambda/2 Dipol.

Josef Reithofer hat in [1] zwei Kombinantennen für 23cm/13cm beschrieben, eine 23cm 6-Element/ 13cm 8-Element-Gruppe und eine 23cm 8-Element/ 13cm 12-Element-Gruppe. Letztere habe ich nachgebaut, allerdings ist die 23cm Gruppe in [1] nicht mittig gespeist, in meiner Ausführung habe ich dies entsprechend geändert und mittig gespeist. Die 12 Element Gruppe besteht wiederum aus zwei 6-Element-Gruppen, die parallel geschaltet werden.

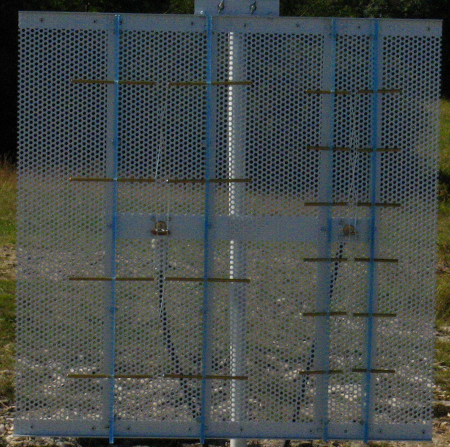

Das Bild zeigt den 23cm/13cm Gruppenstrahler auf einem gemeinsamen Reflektor (500mmx500mm), die benötigten Teile stammen alle aus dem Baumarkt, bzw. aus dem Bastelbedarf.

23cm Gruppe:

Der Abstand der Einspeisung beträgt 170mm vom Rand.

Schlankheitsgrad 23cm/4mm = 57,5, Impedanz ca. 800Ohm, jede der Teilgruppen

kommt auf ca. 400Ohm, die lambda/4 Transformatorleitung muss ebenfalls ca.

400 Ohm haben, aus dem D/d-Verhältnis und 1mm AgCu-Draht ergibt sich ein

Abstand der Elemente untereinander von ca 13mm.

Die einzelnen Elemente sind auf 4mm Messingröhrchen gefertig, die Länge

beträgt 99mm (V=0,86), der Abstand zwischen den Strahlerebenen 115mm, der Abstand

zum Reflektor 50mm.

13cm Gruppe:

Der Abstand der Einspeisung beträgt 105mm vom Rand.

Schlankheitsgrad 13cm/4m = 32,5, Impedanz ca. 700 Ohm, jede der Teilgruppen kommt

auf ca. 230Ohm, die lambda/4 Transformatorleitung muss ca. 300 Ohm haben, aus dem

D/d-Verhältnis und 1mm AgCu-Draht ergibt sich ein Abstand der Leitung untereinander

von ca. 6mm.

Die einzelnen Elemente sind auf 4mm Messingröhrchen gefertig, die Länge

beträgt 52mm (V=0,79), der Anstand zwischen den Strahlerebenen 65mm, der Abstand zum

Reflektor 37mm.

Die Elemente werden durch Plexiglasstreifen gehalten, diese sind über Winkel

mit dem Rahmen und dem Reflektorblech verschraubt, die Semi-Rigid-N-Buchsen

sind mit einem Flachmaterial befestigt. Die Bohrungen für die Befestigung der

Elemente werden entsprechend so gebohrt, das diese stramm darin sitzen, mittels

eines Richtkopplers und eines Messenders wird der Abstand auf minimalen Rückfluß

eingestellt. Danach werden die Elemente mit dem Plexiglas verklebt.

In der Simulation liefert die 8-Element-Gruppe ca 12dBD Gewinn bei einem

horizontalen Öffnungwinkel von 120°, die 12 Element-Gruppe ca. 13.5dBD

Gewinn bei gleichem horizontalen Öffnungwinkel, das V/R-Verhältnis ist

bessser als 20dB. Die gemessene Anpassung lag jeweils besser als -20dB

bei über 60MHz auf 23cm, die 13cm Gruppe überstreicht das gesamte

Amateurfunkband.

23cm 8 Element Gruppenstrahler |

13cm 12 Element Gruppenstrahler |

Einschränkungen und Hinweise:

Die Antenne bzw. die offene 2 Drahtleitung sind recht witterungsanfällig,

daher muss für eine Dauerbetrieb ein wetterfestes und Hf-durchlässiges

Random aufgesetzt werden.

Die einzelnen Ebenen sind grundsätzlich mit einem lambda/2 Abstand

angebracht, dies ergibt jedoch nicht den optimalen Gewinn, der Abstand liegt

zwischen 0,65 und 0,80 Lambda in Abhängigkeit von der Anzahl der Ebenen.

Jedoch ist bei einem solchen Abstand die Verlegung der Phasenleitung

kompliziert, daher ist der Kompromiss weniger Gewinn und einfache Bauweise

akzeptabel.

Je mehr Ebenen zum Einsatz kommen, desto größer wird der Einfluß der

Laufzeiten auf den 2-Draht-Speiseleitungen, daher lässt sich der Gewinn

nur bedingt steigern.

Die Simulation der Antennen wurden mit 4nec2 erstellt, die Werte entsprechend

denen, die DL6MH in dem Buch angibt.

Literatur:

[1] Josef Reithofer, DL6MH, UHF-Amateurfunk-Antennen, Franzis-Verlag RPB-Band 30

[2] Josef Reithofer, DL6MH, Praxis der MIkrowellenantennen, UKW-Berichte

[3] Rothammel,Antennenbuch, 10. Auflage, Militärverlag der DDR